- 代表機関:国立遺伝学研究所 生物遺伝資源センター

- 課題管理者:齋藤 都暁

- FAX:055-981-6825

- 分担機関①:京都工芸繊維大学 ショウジョウバエ遺伝資源研究部門

- 分担機関②:杏林大学 医学部

概要Overview

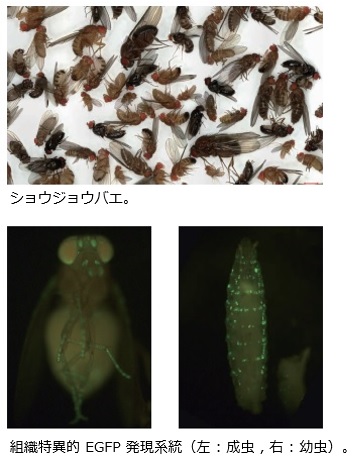

ショウジョウバエは、世代時間が2週間程度と短く、小型で増殖が容易、全ゲノム配列の精密解読が進んでいることなどの特徴があります。基本的な生物の仕組みのみならずヒトとの類似点から医学においてもモデル動物として活用されてきました。ショウジョウバエは、伝統的に我が国が強みを持つリソースであり、様々な分野で幅広く活用されています。

ショウジョウバエは、世代時間が2週間程度と短く、小型で増殖が容易、全ゲノム配列の精密解読が進んでいることなどの特徴があります。基本的な生物の仕組みのみならずヒトとの類似点から医学においてもモデル動物として活用されてきました。ショウジョウバエは、伝統的に我が国が強みを持つリソースであり、様々な分野で幅広く活用されています。

リソースの系統

・RNAi系統:約 14,000系統

・FlyCas9系統:約 30系統

・基本系統:約 3,700系統

・NP系統:約 4,200系統

・近縁種地域集団・突然変異系統:約 1,500系統 など

リソースの特徴

FlyCas9やノックアウト系統などの独自リソースを開発しています。アジアで唯一の総合的ショウジョウバエリソース機関です。近縁種系統群については世界最大級の規模を誇ります。

代表機関での取り組み

国立遺伝学研究所では、特に国際的な認知度とユーザーの利便性の向上を目指し、データベースの改修に取り組んでいます。世界唯一の体系的ゲノム編集系統群を提供しています。

分担機関での取り組み

京都工芸繊維大学は基盤的系統の他、ヒトORF系統の提供を行っています。また、始原生殖細胞(PGC)の凍結保存を実施しています。杏林大学は近縁種系統群の世界的スピーシーズストックセンターとしての活動を展開しています。

リソース関連プログラム課題

【ゲノム情報等整備プログラム】

| 2018年度 | ショウジョウバエ・ゲノム編集系統の配列情報整備 |

| 2015年度 | 多様な特性を持つショウジョウバエ種のゲノム配列(2) |

| 2014年度 | 多様な特性を持つショウジョウバエ種のゲノム配列 |

| 2014年度 | 系統の品質管理にむけたゲノム・特性情報整備 |

| 2002年度-2005年度 | ゲノム情報 – 成果:ゲノム情報等整備プログラム:2002年度-2006年度 |

【基盤技術整備プログラム】

| 2020年度-2021年度 | ショウジョウバエ凍結保存技術の高度化と検証 |

| 2017年度-2018年度 | 系統保存の高信頼化の復元を可能にする基盤技術整備 |

| 2016年度 | ショウジョウバエ極細胞の凍結保存法の開発 |

| 2012年度-2013年度 | ショウジョウバエ系統凍結保存法の開発 |

| 2007年度-2009年度 | ショウジョウバエ系統の長期安定保存技術の開発 |