概要Overview

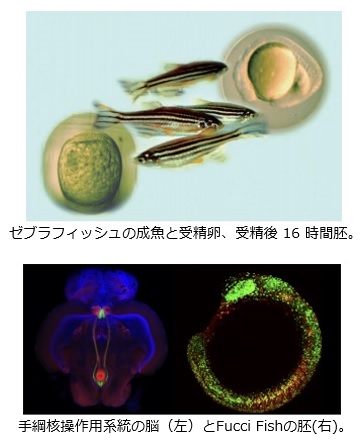

ゼブラフィッシュは、脊椎動物でありながら、胚が透明、飼育が容易、世代時間が短い、突然変異や遺伝子改変動物の作製が容易などの理由から、分子遺伝学やイメージング技術を利用した発生・再生などの生体制御の研究に利用されています。近年、動物愛護の精神から、哺乳動物モデルの代替としての需要も高まっています。

ゼブラフィッシュは、脊椎動物でありながら、胚が透明、飼育が容易、世代時間が短い、突然変異や遺伝子改変動物の作製が容易などの理由から、分子遺伝学やイメージング技術を利用した発生・再生などの生体制御の研究に利用されています。近年、動物愛護の精神から、哺乳動物モデルの代替としての需要も高まっています。

リソースの系統

・野生由来:1系統

・変異体:約400系統

・トランスジェニック:約1,800系統

・TILLING:4,000系統 など

リソースの特徴

本プロジェクトで開発された効率的な精子凍結保存法を用い、日本独自に開発された系統を国内のみならず世界に向けて供給しています。

代表機関での取り組み

理化学研究所脳神経科学研究センターでは、国内で作られた系統の収集・保存・提供を行なっています。国際的認知度とユーザー利便性の向上のため、データベースの充実も図ります。

分担機関での取り組み

国立遺伝学研究所と基礎生物学研究所ではそれぞれ、遺伝子・エンハンサートラップ系統、神経系細胞操作用系統の保存と提供を行なっています。

リソース関連プログラム課題

【ゲノム情報等整備/ゲノム情報等整備プログラム】

| 2018年度 | 有用ゼブラフィッシュ系統のゲノム情報整備による高品質化 |

【基盤技術整備/基盤技術整備プログラム】

| 2024年度 | ゼブラフィッシュの収集・保存および提供 |

| 2019年度-2020年度 | 特定の細胞の標識および操作を可能にするトランスジェニックフィッシュ系統の開発 |

| 2016年度 | ゲノム編集技術を用いた効率的遺伝子ノックイン系統作製システムの開発 |